Иногда врачом-неврологом диагностируется гиполордоз позвоночника. Это заболевание хотя и редкое, но способно нарушить весь жизненный уклад и ухудшить качество жизни. Подвержены гиполордозу мужчины и женщины, чаще преклонного возраста.

Содержание статьи

Что такое гиполордоз

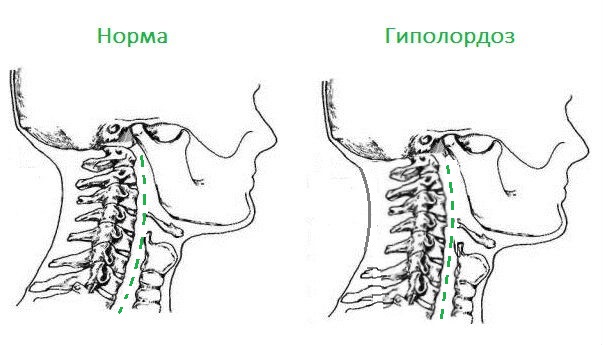

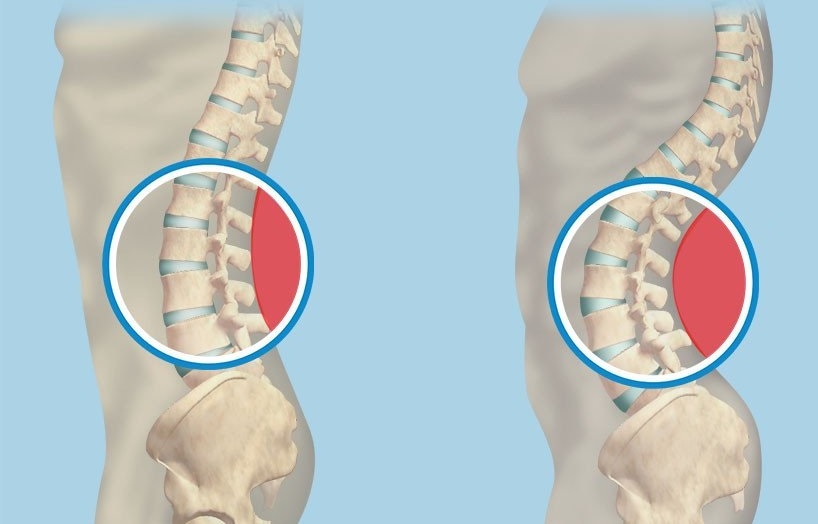

Гиполордоз — это выпрямление физиологического изгиба позвоночника в поясничном, либо шейном сегменте. Патология встречается не более, чем в 1% случаев всех заболеваний позвоночного столба.

Справка. Под воздействием различных факторов проявиться патология может в любом возрасте, но чаще всего толчком к её развитию является длительно развивающийся остеохондроз у пожилых людей.

Основные причины и симптомы

Проявиться заболевание может по ряду причин:

- грыжа межпозвоночного диска;

- прогрессирующий остеохондроз;

- аномалии позвонков;

- травмы мышц спины, либо позвоночных дисков;

- автодорожные травмы и спортивные травмы.

Независимо от фактора возникновения симптоматика при гиполордозе шеи и поясницы подразделяется на субъективную и объективную:

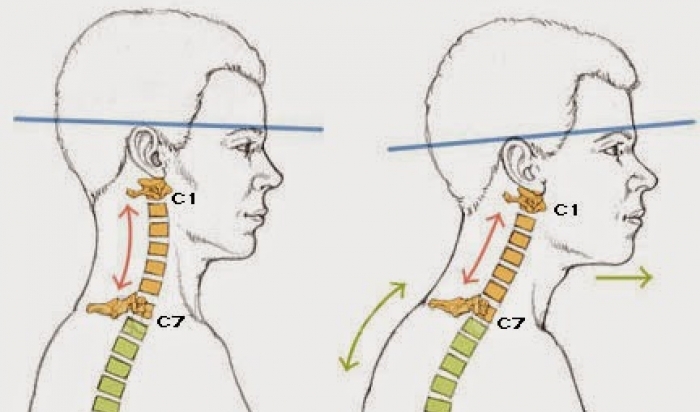

- субъективные симптомы характеризуются ограниченной подвижностью, повышенной утомляемостью при ходьбе, болевыми синдромами и онемением в пояснице и шее;

- объективные симптомы — это отсутствие изгибов на позвоночном столбе при соприкосновении с ровной поверхностью, меняющаяся походка и осанка. При прощупывании позвоночника ощущается уплощение спины.

Локализующийся гиполордоз в поясничном сегменте проявляется онемением кожи на конечностях и дискомфортными, болезненными ощущениями в районе ступней. При шейном гиполордозе онемение отмечается на коже головы. Также возможно нарушение функций зрительного нерва, головокружение и мигрень.

Диагностика

Прежде чем приступить к адекватному лечению заболевания, его необходимо диагностировать. Выявление гиполордоза – прерогатива врача-невролога. Используется ряд методов.

- Осмотр. При детальном осмотре выявляются нарушения в осанке пациента, походке, уплощение спины в поражённом отделе.

- Пальпация. Для того, чтобы выяснить тяжесть заболевания, проводится пальпация в уплощённом месте. Определяется наличие или отсутствие напряжения в околопозвоночных мышцах.

- Компьютерная томография. Метод КТ необходим для детального определения нарушений в позвоночном столбе.

- Рентгенография. Рентгенологический метод позволяет определить угол лордоза. Также рентген показывает уменьшение кривизны позвоночника. Это помогает верно диагностировать патологию и назначить соответствующее лечение.

- Магнитно резонансная томография. Метод МРТ показывает расширенную объективную картину течения заболевания, наличие осложнений и их выраженность.

Виды

По характеру течения заболевания гиполордоз подразделяется на шейный и поясничный.

Поясничный

По ряду причин поясничный лордоз разделяется на первичный и вторичный:

- первичный. Данный тип встречается в двух подвидах — вертеброгенном и паралитическом;

- вторичный. При вторичном лордозе поясничного отдела позвоночника уменьшается, либо увеличивается угол выпрямления по причине заболеваний одного или обоих тазобедренных суставов, которые связываются с костями таза.

Также гиполордоз поясничный принято подразделять на нефиксированный, фиксированный и частично фиксированный.

Гиполордоз шеи

Лордозу шейного отдела позвоночника подвержена та категория людей, которая проводит много времени в неудобной позе. Не менее объективны другие причины:

- Травмы позвоночника;

- Наследственность;

- Перенесённый рахит;

- Избыточный вес;

- Остеохондроз;

- Опухоли в позвонках;

- Малоподвижный образ жизни.

Лечение

Для всех проявлений гиполордоза основным является лечение физиотерапевтическими методами. Также на основе диагностических данных лечащий врач назначает медикаментозную терапию.

Методы и препараты

В зависимости от течения заболевания может назначаться физиотерапевтическое и/или медикаментозное лечение. При физиотерапевтическом лечении шейного и поясничного лордоза актуальны методы:

- ношение шейных воротников;

- прогревание ультразвуком;

- магнитотерапия;

- плавание;

- лечебная гимнастика;

- массаж.

Медикаментозная терапия основывается на препаратах с обезболивающим действием. Чаще всего это нестероидные противовоспалительные лекарства. Их приём должен осуществляться исключительно вкупе с физиотерапевтическим лечением.

Препараты, которые наиболее часто назначаются при терапии гиполордоза:

- Парацетамол.

- Диклофенак.

- Седалгин.

- Ибупрофен и их аналоги.

В зависимости от полной картины заболевания и симптомов назначают приём от 1-й до 3-х таблеток в день. Полный курс лечений не должен превышать 14-и дней.

Лечебная гимнастика

Несмотря на то, что лечебная гимнастика проста и доступна, можно с её помощью кардинально улучшить самочувствие и предотвратить прогрессирование патологии.

Кинезиотерапия основывается на некоторых принципах.

- Лечебной гимнастикой следует заниматься постоянно. Если регулярность отсутствует, эффект уменьшается.

- Адекватность. Не следует чрезмерно напрягать свой организм. При гиполордозе упражнения достаточно делать 15-20 минут в день.

- Простота. Не следует выбирать сложные и болезненные упражнения. Любое занятие не должно оказывать на костную систему давление.

- Занимательность. Для того, чтобы гимнастика давалась легко и приносила удовольствие, её можно проводить во время любимого занятия, например, во время просмотра телевизора.

Упражнения

Гимнастические упражнения при лордозе шеи и поясницы должны осуществляться без напряжения и нагрузок. Например:

- Лечь на пол. Затем ноги положить на стул таким образом, чтобы образовался угол между бёдрами и коленями. Потом левая рука просовывается между поясницей и полом. Нужно постараться, чтобы образовавшаяся впадина исчезла. Можно для этого дополнительно втянуть живот. Количество подходов – 5-7 раз.

- Эффективно и обычное прижимание спины к стене до полного прилегания позвоночника.

- Следующее упражнение. Нужно лечь на спину, развести в стороны руки, затем стараться поднять ноги таким образом, чтобы они оказались ближе к голове.

- Делать наклоны вперёд. Нужно стараться достать кончиками пальцев рук до ступней.

Как и любое другое заболевание позвоночника, гиполордоз можно и нужно предотвращать. Необходимо правильно питаться, вести активный образ жизни, полноценно отдыхать и вести трудовую деятельность.

Опыт работы в клинико-диагностической службе 14 лет.