Диагноз миелопатия шейного отдела позвоночника достаточно распространен в практике невропатолога. Повреждение спинного мозга на уровне С1-С7 возникает из-за сосудистых, травматических, вертеброгенных, трофических нарушений. Стандартная терапия включает медикаменты, физиотерапевтические процедуры и ЛФК. При опухолях, грыжах всегда требуется операция. Прогноз зависит от степени поражения спинного мозга.

Содержание статьи

Что это такое?

Миелопатия шейного отдела спинного мозга – дистрофическое заболевание, развивающееся при травмах, инфекциях, трофических расстройствах. Причин достаточно много, миелопатия обозначает любое поражение спинного мозга. Нередко возникает из-за интоксикации, поражения сосудов – ишемии или компрессии. Дисметаболические изменения затрагивают позвоночник на уровне С1-С7 и 8 нервных корешков. Это могут быть подострые или хронические дегенеративные процессы.

Шейная миелопатия с парезами рук и ног сопровождается повреждением спинного мозга. Понижается мышечная сила, изменяются тонус мышц и сухожильные рефлексы. В верхних конечностях присутствуют проявления периферического пареза. Для ног характерен спастический парез. Симптомы усугубляются на протяжении 3-6 месяцев. Возможны корешковые боли, понижение чувствительности — глубокой и поверхностной.

По МКБ-10 болезнь определяется как G 95.1 и 95.2, 95.8 и 95.9.

Причины

Деструкция шейного отдела как проявление миелопатии наиболее часто возникает после травм, воспаления мышц, разрушения костной ткани.

Развитию болезни способствуют следующие провоцирующие факторы:

- травмы, повреждения шеи;

- воспалительные процессы;

- инфекционная патология;

- перегрузка позвоночника;

- профессиональный спорт – гимнастика, атлетика;

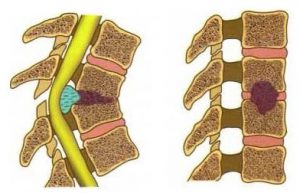

- грыжи и опухоли;

- дефицит минералов и питательных элементов;

- нарушенная трофика;

- усыхание межпозвоночных элементов.

Классификация заболевания

Болезнь подразделяют с учетом особенностей течения на хроническую и прогрессивную форму. В зависимости от причин, приведших к патологии, недуг классифицируют на такие виды:

- Травматическая. Возникает при ушибах, растяжениях, ударах — любых травмах шеи.

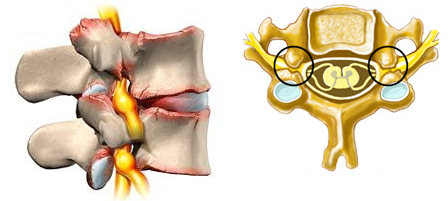

- Компрессионная. Основная причина – компрессия позвоночного столба.

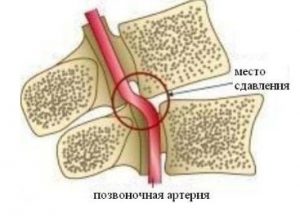

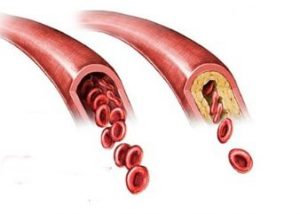

- Ишемическая. Вызвана сжатием сосудов, нарушением циркуляции — сосудистая форма. Атеросклеротическая появляется при закупорке артериол бляшками.

- Очаговая. Вызвана радиоактивным действием.

- Спондилогенная. Появляется при дегенеративных процессах в шейном отделе.

- Вертеброгенная. К ней приводит остеохондроз, грыжевое выпячивание, стенозирование канала позвоночника.

- Инфекционная. Возникает из-за бактериальных и вирусных патогенов – ВИЧ, сифилис, энтеровирус, туберкулез.

- Эпидуральная. Результат разрывов сосудов и кровоизлияний.

- Метаболическая. Дисфункция эндокринных и обменных процессов лежит в основе заболевания.

Симптомы

Болезнь проявляется комплексом нарушений:

- болезненность и болевой синдром;

- расстройства чувствительности;

- изменения двигательной активности.

Симптомы могут сочетаться в нескольких комбинациях. Первое важное проявление — боль в шее. Основные признаки, по которым следует заподозрить патологию:

- болезненность в шейном и плечевом отделе;

- парестезии – ощущения мурашек в ладонях, с тыльной стороны кисти;

- ограниченность движений и невозможность их выполнять;

- прострелы – резкие боли вдоль латеральной и медиальной поверхности рук;

- расстройства памяти, ухудшение внимания;

- онемение в шее, конечностях;

- подергивание кистей;

- мышечные спазмы;

- ослабление мышц, понижение силы;

- пониженная чувствительность – болевая, тактильная, температурная;

- потеря глубокой чувствительности.

При пальпации и исследовании невропатолог устанавливает:

- понижение рефлексов в руках, и наоборот, повышение в ногах;

- рефлексы Бабинского и Оппенгейма;

- симптом Лермитта – при движениях в шее чувство, как проходит ток по позвоночнику в конечности;

- потерю глубокой чувствительности — пациент неспособен определить источник вибрации, пассивные движения в пальцах.

Диагностика

Пациента обследуют вертебролог, невролог. Комплексная диагностика включает сбор анамнеза, выявление жалоб, прощупывание, проверку рефлексов. Алгоритм основан на выявлении признаков, установлении ведущего фактора патологии.

Инструментальные исследования

Подтвердить диагноз помогают процедуры с применением современного оборудования.

Наиболее достоверные мероприятия:

- миелография;

- МРТ;

- КТ;

- денситометрия;

- ЭНГ;

- ЭМГ.

Дополнительно выполняют:

- рентген;

- ФЛГ;

- лучевую диагностику.

Лабораторные анализы

Дополнить картину, подтвердить причину помогают лабораторные методы:

- ОАК;

- биохимия;

- анализ цереброспинальной жидкости;

- пункционная биопсия.

Если заподозрена инфекция, выполняют:

- посев пунктата на флору;

- исследование крови на стерильность;

- ПЦР-анализ.

Лечение

В 85-90% терапия проводится консервативно. Возможность полного излечения зависит от конкретных причин, а также своевременности обращения.

В процессе участвуют врачи нескольких специальностей – вертебролог, невропатолог, хирург, ортопед.

Основные задачи терапии:

- облегчить боль;

- снять неврологическую симптоматику;

- остановить прогрессирование;

- улучшить трофику и обменные процессы;

- выйти в стабильную ремиссию.

С первых дней больному назначают при корешковом болевом синдроме анальгетики и НПВП, локально вводят глюкокортикоиды. С начала заболевания следует обеспечить полный покой шейного отдела. Пациентам рекомендовано носить воротник Шанца.

Препараты, используемые в лечении:

| Группы | Лечебный эффект | Примеры |

| НПВП | Снимают воспаление и отечность, облегчают болезненность | «Ибупрофен» |

| «Мелоксикам» | ||

| «Целебрекс» | ||

| Антибиотики | Назначают при инфекционной природе | «Цефтриаксон» |

| «Терцеф» | ||

| «Макропен» | ||

| Обезболивающие | Купируют боль | «Анальгин» |

| «Калпол» | ||

| «Трамадол» | ||

| Миорелаксанты | Снимают мышечный спазм | «Баксолан»» |

| «Сирдалуд» | ||

| «Мидокалм» | ||

| Стероидные гормоны | Помогают при сильных болях | «Дипроспан» |

| «Метипред» | ||

| «Кортизол» | ||

| Сосудорасширяющие | Улучшают мозговой кровоток, восстанавливают реологию | «Танакан» |

| «Папаверин» | ||

| «Кавинтон» | ||

| Витамины | Восстанавливают метаболизм нервной ткани и проводимость импульсов | «В1» |

| «В6» | ||

| Ноотропы | Улучшают кровоснабжение мозговой ткани | «Пиритинол» |

| «Пирацетам» | ||

| Антиоксиданты | Обеспечивают мозг кислородом | «Мексидол» |

| «Витамин Е» | ||

| «Энцефабол» | ||

| Венотоники | Нормализуют отток венозной крови | «Флебодиа» |

| «Детралекс» |

Лекарства устраняют симптомы. Для качественного излечения терапию дополняют вспомогательными методиками, такими как:

- физиотерапия;

- УВЧ;

- электрофорез с неостигмином;

- использование шейного воротника;

- гальванизация;

- электростимуляция;

- иглорефлексотерапия;

- парафинотерапия;

- ЛФК;

- бальнеотерапия;

- вытягивание шейных позвонков.

Оперативное лечение проводят при неэффективности лекарственных препаратов, нарастании болезненности, прогрессировании. Без хирургического вмешательства не обойтись, когда у пациента:

- грыжа;

- опухоль;

- спондилолистез 3-4 ст.

Выполняют такие операции – дискэктомия, фораминотомия, имплантация искусственного диска.

Профилактика

Специфических профилактических мероприятий не существует. Важно своевременно обращаться к доктору при проблемах с позвоночником. Не запускать лечение сосудистых болезней. Компенсировать препаратами трофические и обменные нарушения, корректировать гормональный дисбаланс.

Общая профилактика:

- жесткая постель или ортопедическое ложе;

- избегать неудобных, неестественных поз при сидении;

- умеренная физическая активность;

- здоровое питание с преобладанием в рационе зелени, овощей и фруктов;

- исключение из меню жирной, жареной пищи;

- отказ от курения и алкоголя.

Нельзя затягивать визит к доктору при болях в шее и нарушениях чувствительности. Правильный своевременный диагноз и комплексное лечение помогут избежать прогрессирования недуга. Состояние стабилизируется, болезнь примет благоприятное течение.

Опыт работы в клинико-диагностической службе 14 лет.